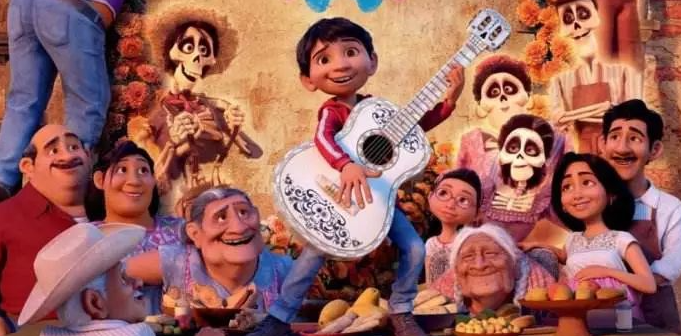

《寻梦环游记》:一场关于生命意义的奇幻心理学之旅

一、生命意义的起点:记忆是存在的锚点

“当世界上最后一个记得你的人消失,才是真正的死亡。”

——《寻梦环游记》

心理学视角:

1.记忆的疗愈力量

电影中,埃克托的亡灵因被家人遗忘而濒临消散,而曾祖母可可抽屉里残破的照片成为家族记忆的钥匙。心理学研究表明,记忆不仅是个人存在的证据,更是情感联结的载体。被遗忘的恐惧源于人类对“存在感”的深层需求——我们通过被他人记住,确认自己曾真实地活过。

2.代际创伤的传递与修复

米格家族因曾祖父“抛弃家庭追逐音乐”的创伤,将音乐视为禁忌。这种代际压抑映射了家庭系统理论中的“未完成事件”:未被表达的情感会像基因般代际循环。而米格通过音乐与家族和解的过程,正是心理学中“重构叙事”的实践——用新的故事覆盖旧伤痕。

二、死亡的真相:终结的是肉体,延续的是羁绊

“死亡不是生命的终点,遗忘才是。”

——《寻梦环游记》

心理学视角:

1.死亡焦虑的转化

墨西哥亡灵节用万寿菊花瓣桥、绚丽的祭坛和骷髅舞,将死亡具象化为可触碰的温情场景。这种文化隐喻与存在主义心理学不谋而合:直面死亡的必然性,反而能激发对生命的珍视。当我们问“活着的意义是什么”,可以引导思考:“你希望未来谁会记住你?你希望被如何铭记?”

2.哀伤辅导的启示

电影中,可可奶奶对父亲旋律的遗忘与重拾,揭示了哀伤的动态性——记忆会模糊,但爱能穿透时空。心理咨询中,常通过“生命树”“时间胶囊”等工具,帮助来访者将逝者的精神内化为生命力量。

三、梦想与家庭的平衡:自我实现的多元路径

“家人是比梦想更重要的事吗?”

——《寻梦环游记》

心理学视角:

1. 马斯洛需求层次的现实演绎

米格的“音乐梦”对应自我实现需求,而家族的“制鞋传统”象征安全与归属需求。二者的冲突本质是马斯洛金字塔的动态平衡——真正的成长不是否定某一层,而是找到整合之道。

2. “德拉库斯陷阱”的警示

歌神德拉库斯表面光鲜,实则因剽窃与背叛被遗忘。这映射了人本主义心理学中的“虚假自我”:过度追求外界认可,反而导致内在空洞。电影提醒我们:真正的永恒来自对自我的滋养,而非虚名。

结语:生命的意义,在于成为他人的光

《寻梦环游记》用童话的外衣包裹着深刻的心理学命题:当我们成为他人记忆中的一束光,生命便超越了生物性,成为永恒的精神共振。让我们不妨从电影中汲取力量——在追逐梦想的路上,不忘与世界温柔相拥。